Ignoranz schafft Durchblick

Wer Informationen bewusst ausblendet, kann oft bessere Entscheidungen treffen

Der Kognitionswissenschaftler Ralph Hertwig und sein Team untersuchen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, weshalb Menschen manche Informationen bewusst nicht zur Kenntnis nehmen – und warum das für die Orientierung in unserer komplexen Welt manchmal durchaus Vorteile haben kann.

Text: Till Hein

Was wäre der Mensch ohne seine Neugier? Dieser Antrieb hat es uns ermöglicht, Medikamente zu entwickeln und Menschen ins All zu bringen. Ohne Neugier keine Philosophie, Quantenphysik und kein Internet. Der weltweite Datenaustausch sorgt dafür, dass so viele Menschen zu so vielen Informationen Zugang haben wie noch nie in der Weltgeschichte. Man möchte meinen, das verfügbare Wissen sei absolut notwendig, damit wir die komplexen Herausforderungen der modernen Welt meistern. Wie aber kann es dann sein, dass Menschen manche Informationen bewusst nicht zur Kenntnis nehmen? Einer der wenigen Philosophen, die solcher Ignoranz etwas abgewinnen konnten, war Friedrich Nietzsche. Provokativ fragte er bereits im 19. Jahrhundert, ob nicht Unwissen für ein gelingendes Leben sogar hilfreicher sei als Wissen.

Was kurios klingt, wird seit einigen Jahren empirisch untersucht. Einer der Pioniere in diesem Feld ist der Kognitionswissenschaftler Ralph Hertwig, der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin den Forschungsbereich „Adaptive Rationalität“ leitet. Er und seine Kolleginnen und Kollegen erforschen das Phänomen, das sie deliberate ignorance – gewolltes Nichtwissen – nennen. Wo tritt es im Alltag auf? Welche Motive liegen ihm zugrunde? Und schadet manches Wissen tatsächlich unserem persönlichen Wohlbefinden, der Orientierung in unserer komplexen Umwelt und einem gedeihlichen und fairen Miteinander in der Gesellschaft?

Es kommt erstaunlich oft vor, dass Menschen Informationen ignorieren, das zeigen Studien von Hertwig und seinem Team. „Manchmal lassen sich die Gründe dafür schwer nachvollziehen“, sagt er. In vielen Fällen aber wollten Menschen aus durchaus vernünftigen Erwägungen bestimmte Dinge nicht wissen. „Würden Sie zum Beispiel erfahren wollen, welcher Ihrer Kollegen am Ende des Jahres den höchsten Bonus bekommen hat, oder ob Sie ein erhöhtes Risiko für Alzheimer haben?“ Viele Testpersonen antworten auf solche Fragen mit Nein. Offensichtlich gibt es also Motive, die stärker ins Gewicht fallen als die menschliche Neugier.

Auch Kinder wollen manchmal lieber nicht wissen

Selbst bei Kindern – die gemeinhin als besonders neugierig gelten – konnten die Forschenden dieses Phänomen in einer laufenden Studie nachweisen. Sie baten Schulkinder im Alter von acht bis vierzehn Jahren zum Beispiel, sich folgende Situation vorzustellen: „Du spielst mit anderen Kindern. Nach einer Weile verlässt du das Zimmer – und wenn du wiederkommst, ist dein Lieblingsspielzeug zerbrochen. Willst du wissen, wer das Spielzeug kaputt gemacht hat?“ Immerhin 87 Prozent der Kinder antworteten mit Ja. Aber nur 73 Prozent sagten, sie würden auch weiter nachforschen, wenn die Spielkameraden es nicht verraten wollten. „Handelte es sich bei den Spielkameraden um enge Freunde, wollten noch deutlich weniger Kinder die schuldige Person herausfinden als beispielsweise bei Neuen in der Klasse“, erzählt die Professorin für Kognitions- und Entwicklungspsychologie Azzurra Ruggeri, eine der Leiterinnen der Untersuchung. „Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass Kinder nicht bedingungslos neugierig sind“, sagt die Forscherin. „Sie wollen manche Dinge ganz bewusst lieber im Ungewissen lassen.“

Und Erwachsene? Vor mehr als 30 Jahren wurden die Akten der Stasi, des Geheimdienstes der ehemaligen DDR, offengelegt. Seither haben gut zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger von ihrem Recht auf Einsicht Gebrauch gemacht. Mehr als fünf Millionen ehemalige DDR-Bürger glauben, dass über sie eine Stasiakte angelegt wurde, schätzen Ralph Hertwig und Dagmar Ellerbrock, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der TU Dresden, die gemeinsam eine Studie über Menschen verfasst haben, die auf eine Einsichtnahme verzichten.

Hertwig und Ellerbrock haben 161 Männer und Frauen über die Hintergründe dieser Entscheidung befragt. Manche gaben politische Motive an. Sie kritisierten etwa, dass die DDR insbesondere von Menschen aus Westdeutschland oft ausschließlich auf die Stasi und deren Methoden reduziert würde, und wollten dieser Verkürzung nicht Vorschub leisten. Mehr als die Hälfte der Befragten nannten jedoch als Grund die Befürchtung, dass Menschen, die ihnen nahestehen, sie ausgespäht haben könnten. Sie hatten Angst, aus diesen Akten Dinge zu erfahren, die sie sehr traurig, zutiefst enttäuscht oder zornig machen würden.

Vermeidung negativer Gefühle

„Wir unterscheiden mindestens sechs Klassen von gewolltem Nichtwissen“, sagt Ralph Hertwig. „Häufig geht es dabei um die Regulierung von Emotionen. Vor allem darum, möglichen negativen Gefühlen vorzubeugen.“ Also um Feigheit? Hertwig lächelt. Mit solchen Wertungen hält er sich zurück. „Häufig wird Menschen, die Dinge nicht wissen wollen, unterstellt, diese Haltung sei unreif, ethisch fragwürdig und unklug“, sagt er. Doch solche Pauschalurteile greifen zu kurz. In unzähligen Bereichen des Lebens birgt gewolltes Nichtwissen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen: zum Beispiel im medizinischen Sektor. Viele Menschen nutzen Vorsorgeuntersuchungen nicht, selbst wenn die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen – oft aus Furcht vor einer negativen Diagnose. Bei Grünem Star (Glaukom) etwa kann das ein Fehler sein: Wird diese Erkrankung des Sehnervs im Frühstadium erkannt, lässt sich ihr Fortschreiten durch spezielle Augentropfen oftmals stoppen oder zumindest abbremsen.

„Den Wert anderer Vorsorgeuntersuchungen sollte man sich jedoch genau überlegen“, sagt Ralph Hertwig: Die Nutzung von Ultraschalldiagnostik zur Früherkennung von Eierstockkrebs führt beispielsweise nicht dazu, dass weniger Frauen an solchen Tumoren sterben, wie eine Studie aus den USA zeigt. Und sechs richtigen Diagnosen unter 1000 Teilnehmerinnen standen 32 Fehldiagnosen gegenüber, aufgrund derer Frauen durch eine unnötige Operation die gesunden Eierstöcke entfernt wurden. Hinzu komme, dass bei medizinischen Untersuchungen immer wieder zufällig Dinge entdeckt werden, die möglicherweise sonst nie aufgefallen wären: etwa ungefährliche, gutartige Tumore. Die Folge können psychische Belastungen und überflüssige Eingriffe sein. „In der modernen Medizin sind Überdiagnostik und Übertherapie weit verbreitet. Gewolltes Nichtwissen ist da mitunter eine gute Strategie“, sagt Hertwig.

Jüngstes Beispiel: Im Juni 2023 plädierten US-amerikanische Kinderärzte in der Fachzeitschrift American Journal of Human Genetics dafür, künftig das gesamte Erbgut Neugeborener routinemäßig zu durchforsten, um Eltern über Erbkrankheiten zu informieren, die mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit irgendwann im Laufe des Lebens ihrer Kinder ausbrechen könnten. Auch hierzulande wird diese Empfehlung ernsthaft diskutiert. „Aber - und das ist eine Frage, die auf Eltern wohl zukommen wird - hilft es mir zu erfahren, welche Erbkrankheit bei meinem Kind mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit irgendwann im Laufe seines Lebens ausbrechen könnte?“, fragt Hertwig. Gegen viele Leiden, die bei solchen Screenings erkannt werden, gebe es keine Therapien und man könne gegen sie auch nicht vorbeugen. Es bliebe also nur, angsterfüllt darauf zu warten, ob die Krankheit tatsächlich ausbricht.

Auch wer etwas Neues lernen will, kann von bewusstem Ignorieren profitieren, denn manchmal bremst zu viel Wissen die Motivation: „Vergleicht man sich als Anfänger beim Tennis oder beim Erlernen einer Sprache ständig mit Fortgeschrittenen, die alles schon viel besser beherrschen, führt das leicht zu Frustration.“ Oft sei es besser, die Leistungen der „alten Hasen“ zu ignorieren – und sich stattdessen über die eigenen kleinen Fortschritte zu freuen und so immer wieder neu zu motivieren. Längst nicht immer gehe es bei gewolltem Unwissen um Eigennutz, betont Ralph Hertwig. Bei Bewerbungsverfahren etwa führe der Verzicht auf bestimmte Informationen zu mehr Chancengleichheit für Frauen oder Minderheiten. Ein wichtiger Grund dafür, dass in klassischen Orchestern inzwischen deutlich mehr Frauen beschäftigt sind als in früheren Jahrzehnten, war die Einführung des „blinden Vorspielens“: Die Bewerberinnen und Bewerber musizieren dabei hinter einem Vorhang, sodass die Jury ausschließlich die Qualität des musikalischen Vortrags bewerten kann und andere Merkmale – wie eben das Geschlecht – nicht ins Gewicht fallen.

Mehr Fairness bei Bewerbungen

Auch in anderen Branchen bringen solche Ansätze Verbesserungen: Studien belegen, dass Familienname, Alter und Geschlecht stark mitbeeinflussen, wer zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wird. Ist diese Hürde erst einmal überwunden, lassen sich im persönlichen Kontakt nicht selten Vorurteile abbauen, und die Chancengleichheit steigt. In den USA, in Großbritannien und Kanada sind daher anonymisierte Bewerbungen seit Jahrzehnten die Regel: der Verzicht auf Fotos etwa sowie auf Angaben zu Alter und Geschlecht. Auch in Deutschland wurden inzwischen Pilotprojekte initiiert: Nordrhein-Westfalen testete das Verfahren 2011 im öffentlichen Dienst, Baden-Württemberg 2013 bei kleinen und mittleren Betrieben. Der Effekt: Mehr Senioren, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund erhalten in Bewerbungsgesprächen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Institutionelles gewolltes Nichtwissen führt hier also zu mehr Fairness.

In anderen Bereichen scheint die Strategie, durch weniger Wissen bessere Resultate anzustreben, allerdings an ihre Grenzen zu stoßen: Der „Spiegel“-Bestsellerautor und Psychologieprofessor Stefan Kölsch jedenfalls empfiehlt in seinem aktuellen Buch „Die dunkle Seite des Gehirns“, vor wichtigen Entscheidungen wie etwa der Berufswahl alle relevanten Faktoren aufzulisten und minutiös gegeneinander aufzurechnen. Auf dieser Basis könne man am besten abschätzen, welche Wahl die klügste sei. Doch Ralph Hertwig schüttelt den Kopf. „Untersuchungen legen nahe, dass dieses Ideal des vollständigen und sorgsamen Abwägens keineswegs immer zu besseren Urteilen führen muss – schon weil viele Faktoren mit Unsicherheiten verbunden sind. Oft erweisen sich gerade bei schwierigen Entscheidungen einfache Faustregeln als hilfreicher“, sagt der Kognitionsforscher. Etwa am Aktienmarkt: Der US-amerikanische Ökonom Harry Markowitz erhielt 1990 den Wirtschaftsnobelpreis für die Entwicklung einer mathematisch ausgefeilten Portfoliotheorie, mit der auf Basis der jeweiligen Gewinnerwartungen und Risiken eine optimale Kombination der zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten berechnet wird. „Er persönlich wandte dieses Modell aber nicht immer an“, erzählt Hertwig. Wie Markowitz in einem Interview berichtete, habe er auch mal alle Detailinformationen ignoriert und einfach zu gleichen Teilen in Anleihen und Aktien investiert. „Eine solche radikale Strategie des gewollten Nichtwissens ist an der Börse oft durchaus erfolgreich“, so Hertwig. Studien belegen, dass man damit meist gute Gewinne macht – teils sogar höhere als bei Anwendung ambitionierter Formeln wie der von Markowitz.

Schutz vor der Informationsflut

Geradezu zwingend erscheint den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung gewolltes Nichtwissen im Umgang mit dem Internet. „Informationen sind in der digitalen Welt ständig im Überfluss verfügbar“, betont die Philosophin Anastasia Kozyreva. Die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Menschen aber sei begrenzt. „Digitale Netzwerke überfluten uns regelrecht mit Nachrichten und nutzen dabei Verarbeitungsstrategien unseres Gehirns aus, die sich in der menschlichen Evolution entwickelt haben. Wir hatten ja keine Zeit, uns an die digitale Umwelt anzupassen“, so Anastasia Kozyreva. Negative oder auch sehr emotionale Neuigkeiten wecken seit jeher unsere Aufmerksamkeit besonders stark, weil sie uns vor potenziellen Gefahren warnen oder Hinweise darauf geben, wenn andere aus unserer Gruppe Hilfe brauchen. Seit der Erfindung des Internets wirkt sich diese Veranlagung oft negativ aus. „Soziale Medien binden unsere Aufmerksamkeit, indem sie Neugier, Empörung oder Wut wecken. Je länger unsere Augen an den Bildschirmen hängen, desto mehr Werbung können die Unternehmen ausspielen, und desto größer sind ihre Gewinne“, so die Forscherin. „Wir brauchen dringend Strategien, um zumindest ein gewisses Maß an Kontrolle zurückzugewinnen.“

Gemeinsam mit Forschenden aus den USA und Großbritannien haben Anastasia Kozyreva und Ralph Hertwig solche Methoden in dem Konzept des kritischen Ignorierens zusammengefasst. Unter anderem schlagen sie vor, Apps stumm zu schalten und den Startbildschirm des Smartphones so zu gestalten, dass nur wenige gewünschte Anwendungen sichtbar sind. Was zu sehr ablenkt – besonders soziale Medien und Spiele –, sollte man besser vom Telefon entfernen und, wenn überhaupt, ausschließlich über den Browser darauf zugreifen. Nicht nur für Kinder und Jugendliche raten sie zudem zu klar begrenzten Bildschirmzeiten.

Fragwürdige Quellen

Ein weiteres Problem ist, dass ein großer Teil der Informationen im Internet aus fragwürdigen Quellen stammt. Experimente ergaben, dass sowohl Professorinnen und Professoren als auch die wesentlich jüngeren Studierenden Schwierigkeiten haben, zweifelhafte Webseiten als solche zu identifizieren. Um Desinformation leichter enttarnen zu können, empfehlen die Forschenden die Methode des lateral reading – des Seitwärtslesens. Dabei geht man Texte nicht Zeile für Zeile durch und prüft jede Aussage kritisch, wie man es in der Schule gelernt hat. „Stattdessen sollte man, genau wie professionelle Faktenprüfer, im Browser früh einen weiteren Tab öffnen und googeln, wer sich hinter der entsprechenden Information verbirgt“, sagt Kozyreva. So wird meist schnell ersichtlich, ob man an Lobbyisten geraten ist oder gar an Extremisten und ob man diese Webseiten und Inhalte künftig vielleicht besser gezielt ignorieren sollte.

Ein weiterer Punkt liegt der Forscherin am Herzen: „Auf rassistische oder sexistische Kommentare und Beleidigungen im Netz sollte man niemals reagieren.“ Denn wer solche Inhalte verbreite, wolle ja gerade provozieren und fühle sich durch jede Reaktion bestätigt. „Don’t feed the trolls!“, warnt Kozyreva - füttert die Provokateure nicht! Solche Inhalte sollte man besser ignorieren, wenn möglich blocken und den Betreibern der jeweiligen Plattform melden. Anastasia Kozyreva und ihre Kolleginnen und Kollegen plädieren dafür, das Fach „Internetkompetenz“ in den Lehrplan für die weiterführenden Schulen aufzunehmen und den Jugendlichen neben dem kritischen Denken auch kritisches Ignorieren beizubringen. „Ohne die Fähigkeit, bewusst zu entscheiden, was wir im Netz ignorieren und wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken, lassen wir zu, dass andere die Kontrolle über unsere Augen und unseren Verstand übernehmen“, sagt sie.

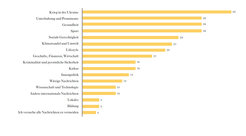

Die Forschenden sind sich der Gefahr bewusst, dass Menschen sich beim Ignorieren noch stärker auf ihre Vorurteile verlassen könnten, weil sie sich Nachrichten generell verweigern und alles ausblenden, was ihrer politischen Meinung nicht entspricht. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Studie, welche das Leibniz-Institutfür Medienforschung | Hans-Bredow-Institut im Juni 2023 durchführte: Nur noch 52 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden haben ein großes Interesse an Informationen über das aktuelle politische Geschehen. Das sind 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Am geringsten ist das Interesse in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, in der sich lediglich 28 Prozent sehr für Nachrichten interessieren.

„Das ist auch aus meiner Sicht eine problematische Entwicklung“, sagt Ralph Hertwig. Deshalb empfiehlt er kritisches Ignorieren keineswegs als Patentrezept. „Es ist vielmehr eine Strategie, die man kritisch und selektiv einsetzen kann und vermutlich auch muss, um sich vor der manipulativen Beeinflussung unserer Aufmerksamkeit und Meinung in der digitalen Welt zu schützen.“ Das Ziel sei es nicht, generell Nachrichten zu meiden, sondern qualitätsvolle Nachrichten gezielt auszuwählen.

Auf den Punkt gebracht

Bestimmte Fakten nicht wissen zu wollen – etwa die Frühdiagnose einer unheilbaren Krankheit – hilft, negative Emotionen zu regulieren.

Bei Entscheidungen helfen Faustregeln oft besser als das Zusammentragen aller verfügbaren Fakten. Bei Auswahlverfahren kann das Ausblenden von Informationen Diskriminierung vorbeugen.

Angesichts der Flut an Falschmeldungen im Internet ist es wichtiger, als Erstes zu prüfen, von wem eine Nachricht kommt, als sich mit den – oft erfundenen – Informationen auseinanderzusetzen.